"

'via Blog this'

DE SÃO PAULO

Mater artium necessitas

| ||

| Sergio Lima/Folhapress | ||

| ||

| Eduardo Viola, professor da UnB, em sua casa em Brasília |

Vladimir Safatle

Pensar a USP

As reações ao que ocorreu na USP demonstram como, muitas vezes, é difícil ter uma discussão honesta e sem ressentimentos a respeito do destino de nossa maior universidade. Se quisermos pensar o que está acontecendo, teremos que abandonar certas explicações simplesmente falsas.

Primeiro, que o epicentro da revolta dos estudantes seja a FFLCH, isto não se explica pelo fato de a referida faculdade estar pretensamente "em decadência". Os que escreveram isso são os mesmos que gostam de avaliar universidades por rankings internacionais.

Mas, vejam que engraçado, segundo a QS World University Ranking, os Departamentos de Filosofia e de Sociologia da USP estão entre os cem melhores do mundo, isso enquanto a própria universidade ocupa o 169º lugar. Ou seja, se a USP fosse como dois dos principais departamentos da FFLCH, ela seria muito mais bem avaliada.

Segundo, não foram alunos "ricos, mimados e sem limites" que provocaram os atos. Entre as faculdades da USP, a FFLCH tem o maior percentual de alunos vindos de escola pública e de classes desfavorecidas. Isso explica muita coisa.

Para alunos que vieram de Higienópolis, a PM pode até significar segurança, mas aqueles que vieram da base da pirâmide social têm uma visão menos edulcorada.

Eles conhecem bem a violência policial de uma instituição corroída por milícias e moralmente deteriorada por ser a única polícia na América Latina que tortura mais do que na época da ditadura militar.

Não há nada estranho no fato de eles rirem daqueles que gritam que a PM é o esteio do Estado de Direito. Não é isso o que eles percebem nos bairros periféricos de onde vieram.

Terceiro, a revolta dos estudantes nada tem a ver com o desejo de fumar maconha livremente no campus. A descriminalização da maconha nunca foi uma pauta do movimento estudantil.

Infelizmente, o incidente envolvendo três estudantes com um cigarro de maconha foi a faísca que expôs um profundo sentimento de não serem ouvidos pela reitoria em questões fundamentais. Era o que estava realmente em jogo. Até porque, sejamos claros, mesmo se a maconha fosse descriminalizada, ela não deveria ser tolerada em ambientes universitários, assim como não se tolera a venda de bebidas alcoólicas em vários campi.

Quando ocorreu a morte de um aluno da FEA, vários grupos de estudantes insistiram que a vinda da PM seria uma máscara para encobrir problemas sérios na segurança do campus, como a iluminação deficiente, a parca quantidade de ônibus noturnos, a concentração das moradias estudantis em só uma área e a falta de investimentos na guarda universitária. Isso talvez explique porque 57% dos alunos dizem que a presença da PM não modificou em nada a sensação de segurança.

VLADIMIR SAFATLE escreve às terças-feiras nesta coluna.

A polícia e a USP

PM tem problemas mais graves a resolver que revistar jovens, universitários ou não, à procura de pequenas quantidades de maconha

Efetuada a remoção do grupo de estudantes que invadira a reitoria da USP, não se dissipou o debate sobre a presença de policiais militares na Cidade Universitária.

Foi ilegítima e antidemocrática a atitude daquela minoria de ativistas, derrotados nas próprias instâncias deliberativas dos estudantes, ao ocupar as dependências administrativas da universidade.

Como mostrou pesquisa Datafolha publicada ontem, a maioria dos alunos (58%) é favorável ao convênio firmado pela reitoria com a Polícia Militar, enquanto 36% declaram-se contrários.

Vale notar, entretanto, que em alguns setores da comunidade universitária as inquietações suscitadas pela atuação cotidiana da PM extravasam o limitado e incandescente horizonte ideológico dos invasores da reitoria.

Não há dúvida, como já foi assinalado neste espaço, que a USP não é território que se excetue, por qualquer razão histórica ou simbólica, ao âmbito da ação legítima do poder de Estado. Muito menos seus estudantes, professores e funcionários constituem alguma casta ou elite que mereça privilégios por parte dos agentes da lei.

Foi particularmente infeliz, sob este aspecto, a frase do ministro da Educação, Fernando Haddad, segundo o qual "a USP não é a cracolândia". É difícil afastar a impressão de que, com isto, sugeria-se existir uma carta branca para a PM reprimir como bem entendesse os miseráveis dependentes do crack no centro de São Paulo, cabendo, ao contrário, mesuras especiais à "gente diferenciada" que frequenta o campus do Butantã.

A lei vale para todo cidadão brasileiro, universitário ou não. Deve valer, contudo, para a própria polícia. São notórios e frequentes, no Brasil, os casos de truculência policial; de assassinatos disfarçados sob o pretexto de "resistência à prisão"; de falsos flagrantes organizados por maus policiais em busca de propina.

A legislação brasileira a respeito das drogas, que deveria avançar no sentido de uma gradual liberalização, já exclui o porte e o consumo pessoal da pena de prisão. Persistem, entretanto, a intimidação e a repressão aos usuários.

Na USP e fora dela, a PM tem problemas mais importantes a resolver do que revistar mochilas de adolescentes à procura de pequenas quantidades de maconha.

Exceto em casos específicos de investigação fundamentada, a polícia não terá reconhecimento da comunidade se encarar como suspeito qualquer agrupamento de rapazes ou moças em seus momentos de lazer, cercando-os do olhar hostil da vigilância armada.

Policiais e cidadãos devem conviver sem desconfiança mútua -essa obviedade está longe de confirmar-se no Brasil. A questão, que não exclui o rigoroso respeito à lei, envolve também um aspecto político, e até de relações públicas, que precisa ser levado em conta em todos os ambientes. Sendo o da USP especialmente sensível ao problema, a inquietação em curso poderia ser uma oportunidade para debater, e colocar em prática, maneiras de superá-lo.

Bem-sucedido em seu processo de desenvolvimento, o Brasil tem compreensão sofisticada daquilo que os países pobres precisam fazer para melhorar |

Sonhe grande, trabalhe duro, leia livros e jornais, divirta-se de forma sadia e, mais do que tudo, seja feliz |

Tyrone Siu/Reuters |

Caberia ao governo declarar a moratória, exigir desconto da dívida pública, sair do euro e desvalorizar a moeda |

AMANHÃ EM MUNDO

Clóvis Rossi

O plástico nos tirou o prazer de espremer a pasta de dentes até o fim. E o desperdício, agora, é muito maior |

Letícia Moreira/Folhapress

|

GUILHERME GENESTRETI

IARA BIDERMAN

DE SÃO PAULO

Como visão de mundo ou expressão do temperamento do artista, a melancolia é um tema recorrente na história da arte.

Conheça diferenças entre depressão e melancolia

Nas artes plásticas, a obra referencial é "Melencolia I", gravura de 1514 do pintor, gravurista e arquiteto alemão Albrecht Dürer (1471-1528).

| Divulgação |

|

| 'Melencolia I', Albrecht Dürer |

Segundo o crítico e professor de arte Rodrigo Naves, a gravura representa uma concepção de mundo em que estados de espírito e vocações eram regidos por forças exteriores ao indivíduo (deuses, planetas).

Nessa visão, a melancolia é também a deusa das artes liberais, associada ao pensamento reflexivo e à atividade intelectual.

A postura do anjo de Dürer, com a mão apoiada na cabeça, vai se consagrar como símbolo de melancólico.

| Divulgação |

|

| 'São Jerônimo no Deserto', Leonardo da Vinci |

Para Frérederic René Guy Petitdemange, professor de história da arte da faculdade Anhembi Morumbi, é a postura prenunciada na obra "São Jerônimo no Deserto" (1480), de Leonardo da Vinci (1452-1519).

| Reprodução |

|

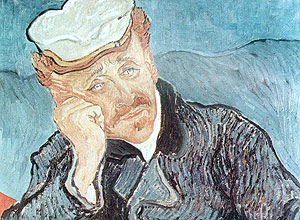

| 'Retrato do Dr. Gachet', Vincent Van Gogh |

É também a posição que vai representar a melancolia em obras dos séculos seguintes, como o "Retrato do Dr. Gachet" (1890), do pintor pós-impressionista Vicent van Gogh (1853-1890).

| Luciana Whitaker/Folhapress |

|

| 'O Pensador', de Auguste Rodin |

A escultura "O Pensador" (1902), de Auguste Rodin (1840-1917), é outro exemplo da representação desse estado de espírito, que reforça a ligação entre a melancolia e a reflexão intelectual.

| Reprodução |

|

| 'Saturno Devorando um Filho', de Francisco de Goya |

A simbologia relacionada à melancolia, como o deus greco-romano Saturno (ou Cronos, senhor do tempo) surge na obra do espanhol Francisco de Goya (1746-1828). A pintura "Saturno devorando um filho" (cerca de 1820) é o melhor exemplo e uma das mais famosas da "fase negra" do pintor.

| Divulgação |

|

| 'O Vampiro', de Edvard Munch |

Seres noturnos (morcegos, vampiros e corujas) são outros símbolos da melancolia usados ou aludidos pelos artistas. Um exemplo é a obra "O Vampiro" (1894), do norueguês Edvard Munch (1863-1944).

| Efe |

|

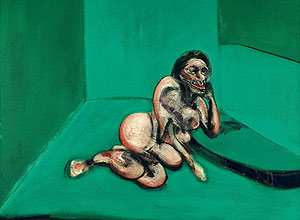

| 'Nude', de Francis Bacon |

No olhar do século 20, pessoas sozinhas e espaços vazios, com cores frias, retratam a melancolia/monotonia moderna. É o nu do britânico Francis Bacon (1909-1992), com a mesma cabeça apoiada na mão pintada pelos renascentistas ou o solitário que contempla o nada na tela "Office in a Samll City" (1953), do americano Edward Hopper (1882-1967).

NA LITERATURA

Poetas e escritores também foram acometidos pela melancolia.

| Reprodução |

|

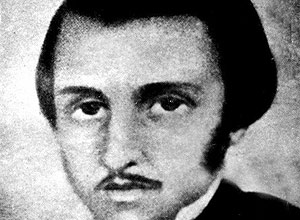

| O poeta romântico Álvares de Azevedo |

A sensação de mal-estar marcou o romantismo, movimento literário dos séculos 18 e 19 que começou na Europa e chegou ao Brasil pelas mãos de autores como Álvares de Azevedo (1831-1852) e Fagundes Varela (1841-1875).

"O poeta dessa época vive assombrado pela ideia de perda e pelo suicídio", explica Márcio Seligmann-Silva, professor de teoria literária da Unicamp.

| Reprodução |

|

| O escritor João Guimarães Rosa |

Riobaldo, protagonista de "Grande Sertão: Veredas" (1956), do mineiro João Guimarães Rosa (1908-1967), é do tipo melancólico, segundo Seligmann. "Ele perde Diadorim e vai trabalhar a perda narrando a sua história", diz.

| Reprodução de Cadernos de Literatura Brasileira |

|

| A escritora Clarice Lispector |

Clarice Lispector (1920-1977) é outra escritora lembrada por seu temperamento mais introspectivo.

Sua obra mistura duas fontes de melancolia, diz seu biógrafo, Benjamin Moser. A primeira é o Brasil, cuja realidade social a deixava incomodada; a segunda é a sua origem judaica _isso sem falar nos seus dramas familiares.

"Ela era deprimida, mas conseguiu fazer algo com a depressão, que é a sua obra", disse Moser à Folha. "Como os grandes artistas, ela era muito sensível ao que acontecia ao seu redor."

Nos EUA, o escritor David Foster Wallace (1962-2008) é outro exemplo.

| Via Bloomberg |

|

| O escritor americano David Foster Wallace |

O autor dos contos de "Breves Entrevistas com Homens Hediondos" e do romance "Infinite Jest" (ainda não traduzido para o português) sofria de depressão e cometeu suicídio.

"Ele era irônico, sarcástico. Muitas vezes, essa ironia é uma resposta à melancolia", diz Seligmann.

NO CINEMA

Melancolia é tradição dos filmes nórdicos, segundo Luiz Nazario, professor de história do cinema na UFMG. "A luz pálida do inverno, o frio intenso, a solidão e o medo do contato físico... Tudo ali parece levar a uma profunda melancolia."

| Divulgação |

|

| Cena do filme "Gritos e Sussurros", de Ingmar Bergman |

O sueco Ingmar Bergman (1918-2007), diretor de filmes como "Gritos e Sussurros" e "A Hora do Lobo", não foge à regra. "A sua obra é uma grande psicanálise da vida dele mesmo. Seus personagens estão mergulhados em depressões existenciais que beiram a loucura", diz Nazario.

Esse estado de ânimo também inspirou os diretores do expressionismo alemão, da década de 1920.

| Reprodução |

|

| Cena do filme "O Gabinete do Dr. Caligari", de Robert Weine |

Os personagens atormentados desses longas "arrastam sua melancolia por cenários deformados", segundo Nazario. Alguns exemplos: o sonâmbulo Cesare de "O Gabinete do Dr. Caligari" (1920) e o pianista ensandecido de "As Mãos de Orlac" (1925)

| Divulgação |

|

| Nicole Kidman como Virginia Woolf no filme 'As Horas' |

No mais recente "As Horas" (2002), depressão e morte se repetem nas três histórias do filme, que mistura a vida da escritora inglesa Virginia Woolf (1882-1941) com a de uma depressiva dona de casa americana dos anos 50 e a de seu filho suicida.